�@

�@

�}�_�K�X�J������̌��C�����}����

�P�O���Q�O���i�j�@���@��

��19: 15��

�@�@ �@

�@

�P�O���Q�P���i���j�I���G���e�[�V�����E���}��

��13:00�`17:00�_�ˎs�ΘJ���

�@ �@

�@

��18:00�`20:00�_�ˁE�O�{�i�}���_�����n�E�X�j

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@

�P�O�� �Q�Q���i�j�{���������E�{���C�ݎU��

��10:00�`14:30�{���������E�{���C��

�����̎q�ǂ������̑化���̂Ȃ��ł������A�\�z�O�Ɋy���߂��悤�ł��B

����܂łs�u�Ō��Ă����̂����ۂɖڂɂ���ƂƂĂ��� ���[���A���Ƀh���t�B���V���[���ʔ��������Ƃ�������

�ł��B�r�[�`�̎U��ł́u���̂��͂����ʼnj�������v�Ƃ����W���[�N�i�H�j���c�B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

10���Q�Q���i�j�w���ۈ珊���w�@

��13�F30�`17:00���̎q�w���ۈ珊�i�_�ˎs���j

�u�}�i�I�[�i�v�Ƃ������Ɍ}�����A���Ȃ�ʗ��̂悤�Ȋ����̂Ȃ��A���܁A����ʂ��͂��܂�܂����B

�����̒��̓}�_�K�X�J���̎ʐ^��ʂ�����݂������āA���Ȃ���u�}�_�K�X�J���E�f�[�v�̂悤���ł����B

����ʂ�����Ă݂�ƃV���V�A����i�ʖ�j�͉��x�������A�}�_�K�X�J���ł̓I�����W��O�A�o�̎����g����

����ʂ����邻���ł��B���̌�AK�EK����ɂ��u�������Ȃ��ԁv�u��܂Ȃ������v�u�`���Ƃ䂤����Ȃ���

���傤����v�̓ǂݕ�����������܂����B

�q�ǂ���������S�ɕ��������Ă���l�q�ƁA�q�`�c�n���m�[�g�Ƀ���������Ă���̂���ۓI�ł����B

�܂��q����������}�_�K�X�J���̂��Ƃɂ��āw���E��Y�͂�������܂����v�u�q�ǂ��B�͂ǂ�ȗV�т�����

���܂����v�u�w�Z�ɉ��y����}�����͂���܂����v�Ƃ������₪����܂����B

���ꂼ��ɓ����Ă��炢�܂������A���̘b�̂Ȃ��ŁA�h�����Ȃ���ΐH�ׂ���̂��Ȃ�����h�Ƃ������Ƃ��A

���w�Q�N���ɂ͂ǂ����Ă������ł��Ȃ������悤�ł��B�@

���̑��A�W�����P���̂����̔�r��A�O�ł̓꒵�сA�q�ǂ��B����܂莆�̃v���[���g����������A�Ɛ����R

�ł����B

�q�`�c�n����̊��z�́u�b�����e���q�ǂ��Ƃ�������l�̊����������B�}�_�K�X�J���̂��Ƃ����O�ɕ����Ă�����

�Ƃ�����Ǝv�����A�q�ǂ��������ϋɓI�Ȃ̂ɋ������B�}�_�K�X�J���ł͒p�����������āA�͂��߂Ă̐l�ɂ͊��t

���Ă��Ȃ��B�v�Ƃ������Ƃł��B

����t���Ă������}�_�K�X�J���̎ʐ^�͂��̂��̂��Ƃ������������A�����o�[���S�N�O�ɖK�ꂽ�Ƃ��̎ʐ^����

�������܂���

��������ƁA���傤�͖��������Ƃ̂��ƁB�͂��߂Ă̓d�Ԃɂ��iJR�ƍ�}�j����Ă��낢��Ȍo�����ł��ėǂ�����

�����ł��B���łɒn���S�ɂ���ꂽ��悩���������B���Ȃ݂ɂs�h�`�m�`����͊Â����̂͂��܂�H�ׂȂ�

�i�r�[���͈��ށj�A�q�`�c�n����͊Â����̍D���B�ǂ�����R�[�q�[�͈��܂��A�s�h�`�m�`����͓��{���D���ł��B

�}�_�K�X�J���ł͂����͐H���̂Ƃ������ŁA����ȊO�͐������ނ����ł��B(�m�E�j)

�@

�@

�@

�P�O���Q�R���i���j�R�~���j�e�B�E���C�u�����[���C

�� 10:00�`12:00�R�s�������}���ٕ����i�R�s�����P�X�P�j

�@�@�@�@�E���s���F�i�}�i�����o�[�Q���@�ʖ�P��

�@�@�E�Ή����F�R�s�������}���ف@���V�ْ�

�@�@�E���C�e�[�}�F�s���{�����e�B�A�ɂ��}���ى^�c�̗���

�@�@�E���C���e�F��L�e�[�}�Ɋ�Â����L�̂Ƃ��茤�C�����{���܂����B

�@�@�@�@�ْ�����A���̍��ڂɂ��Đ������܂����B

�@�@�@�E�@�s���}���ًy�т��̕��قł���R�s���Z���^�[�}���R�[�i�[�̊T�v

�@ �@�@�E�@���R�[�i�[���A�s���{�����e�B�A�ɂ��^�c�����Ɏ������o��

�@ �@�@�E�@���R�[�i�[�̉^�c��

�@ �@�@�E�@���R�[�i�[�̉^�c�V�X�e���i�݂��o���̕��@�y�у��[���A�z�ˏA�Ζ��V�t�g�A�ӗ���A�{�����e�B�A�̕�W

�@�@�@�@�@���@�E����A���̑��j

�@ �@�@�E�@�^�c��̉ۑ�

�@�@ �A�@�����y�ю��^�����̌�A�z�ˁA�������̏A�{�����e�B�A�̊��������w�Ԃ��߁A�R�[�i�[�������@���܂����B

�����C������̎���������A����ɑ��ْ����璚�J�Ȑ���������A�^�c�Ɋւ��T���𗝉��ł����Ǝv���܂��B

�@���C������u�}�_�K�X�J���ł͊w���Ƃ���ɁA�܂��͎q�ǂ�������ΏۂɎ��{�������B�܂��A��������

�@�w�^�c��̉ۑ�x�ɂ��āA���l�̖����\�Ȍ��萶�������Ȃ��悤���g�݂����v�Ƃ̈ӌ�������A���C��

�@���{�����Ӌ`���������ƍl���܂��B�i�m�E�m�j

���ނ�͍���̃v���W�F�N�g�̈Ӌ`�ɂ��Ă͓I�m�Ɏ~�߂Ă���Ă���l�ł��B�i�r�E�m�j

�@

�@ �@

�@ �@�@

�@�@

�P�O���Q�S���i�y�j�_�ˎs�������}���فA�ړ��}���فA�X�[�p�[���X���w

�@�@��10:30�`11:30�_�ˎs�������}����

�@�y�j���Ƃ����āA�q�ǂ��̗��ٕ��i�������Ă悩�����ł��B�c���R�[�i�[��A���w���R�[�i�[�A���ŋ����^�G�{

�@�Ȃǂ��������ƁA�O����G�{�����ۂɎ�o���܂����B�܂��A����҂̂��߂̑劈���{���炢�܂����B�@

�@�R���s���[�^�[�ł݂̑��o���`�Ԃ́A�}�_�K�X�J���̑�w�ł����l�Ƃ̂��Ƃł��B

�@��l�̃R�[�i�[�̌��w�͂��܂���ł����B

�@�����̈�قŃ��{�R���̋ߋE�������邩�Ǝv���čs���܂������A�J�Â͖����Ƃ̂��ƂŁA�`�����Ƃ��ł���

�@����ł����B�Q�l�͋����[�X�������̂ł����d�B

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

�@�@��13:00�`14:00�ړ��}���ق̌��w�i�{����E���썂�������j

�@�@�ړ��}���ق̐E���⌤�C���Ƃ̃C���^�r���[�͂قƂ�ǃ����o�[��S�ET����̓ƒd��ŁA�������Ɗ������܂����B

�@�@�@���C���������������������悤�ŁA���낢�뎿�₵�Ă��܂����B�T�O���قǂ���ԁA�{�����l���₦�邱�Ƃ͂Ȃ��A

�@�@�@�������ɋ�������܂����B�����������ۂɌ����̂͂͂��߂ĂŁA�悭�l���ĉ^�c����Ă���̂Ɋ��S���܂����B

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@�@��15:30�`16:30�X�[�p�[�̏��X���w�i�k��E�R�[�v�f�C�Y�_�˖k���j

�@�@�@�q�`�c�n�����̑g�ݗ��ăL�b�g�����āA�p��ł�����A�Ƃ������Ƃ��������A�c�O�Ȃ�����{��ł̂݁B

�@�@�@���{�E�v�����z�[���ł̃A�R�[�f�B�I���R���T�[�g�i18:30�`�j�̃`�P�b�g��������Ă����̂ňē����܂����B

�@�@�@�܂��܂��y����Œ������悤�ł��i�m�E�j�j

�P�O���Q�T���i���j�t���[�^�C��

�@�@�@�����͌��C�����x�݂Œ�����ό��̗\��ł������A����ɍs�������Ƃ������Ƃł����̂ŁA���߂ɉ�܂����B

�@�@�@�V���V�A����̗��̕����Ղ�����A������R�����܂Ō��Ă���̊ό��ɂȂ�܂����̂ŁA�ߏ�̕��q�v�����i�[�h

�@�@�@�Ɍ��߂܂����B�܂��Ă��܂����̂Ŏc�O�Ȃ��炫�ꂢ�ȗ[���͌����܂���ł������A�������i�F�͊��ł��炦��

�@�@�@�悤�ł��B�i�s�E�m�j

�P�O���Q�U���i���j���l�s�u�`���C���h�n�E�X�v���w

�@�@��10:00�`14:00���l�s�u�`���C���h�n�E�X�v

�@�@�@�����͒��V���Ƀz�e�����o���B�X���S�O���A���ꌧ���l�s�c�����ɂ���`���C���h�n�E�X���B

�@�@���ꂢ�Ȏ{�݂̗c�t���Ŋw���ۈ珊������܂��B�P�O�����h�������[���h�h�̋{���x�q����̎��ŋ���p�l��

�@�@�V�A�^�[���n�܂�Ɖ��������͐H������悤�ɂ��Č��Ċy���������Ɋ����������Ă��܂����B

�@�@�q�`�c�n����A�s�h�`�m�`������y���������悤�ł��B

�@�@�����I����A�q�`�c�n�����Q�����}�_�K�X�J���̉f���������₦�����[���h�̕��ɐ������Ă��܂����B

�@�@�A��r���ŕF����̌��w�����܂����B�i�s�E�m�j

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�P�O���Q�V���i�j �n��̏��K�͐}���ٌ��w

�@�@��10:00�`15:00��������}���فi���Ɍ�������j

�@�@�O�{���珬�ꎞ�ԁA�������u�̏�ɂ���R�X���z�[���֓����B�ؑ���̂܂��邢�}���ق͂��̒��ɂ���܂��B

�@�@�P�O������A������ϑ����ق̉^�c�����Ă���u�m�o�n�@�l���C�u�����[�R�X���v�̑�\�ҁE�R�{�ЂƂ݂����

�@�@�ē��Ŋٓ������w���܂����B

�@�@�u���������́A�����Ԏ����̂��A�N�ł��}���قɓ����̂��A�}���ق̋x�݂̓��ł��ԋp�ł���̂��c�H

�@�@�ȂNj^��Ɏv���������Q�l�Ƃ���������B

�@�@�{�݂̑��o����ԋp���̏����@�A���˂ւ̖߂������ɂ��Đ������A���ۂɂ���Ă݂܂����B

�@�@

�@�@�u�J�E���^�[�ɗ���ꂽ���ɁA�܂��w����ɂ��́x�������Ă��������ˁB�v�Ɗو��Ɍ����u����ɂ��́v

�@�@�݂��o���葱���̃R���s���[�^�[�������ς܂��u�w���肪�Ƃ��������܂����x�ƌ����Ă��������ˁB�v�̌��t��

�@�@�u���肪�Ƃ��������܂����B�v�ԋp���̃p�\�R���������ς܂��A�{�̑����̃`�F�b�N�A�����̂������{�̏����A

�@�@���˂ւ̖߂��A���������ۂƓ��l�ɂ���Ă݂܂����B

�@���Q�l�̊��z�F

�@�@�u��Ƃ̐������A���ۂɈ������Ă݂āA�悭�킩�����B�v�u�}�_�K�X�J���Ŗ{�̑ݏo�����s���ꍇ�́A

�@�@�@�B�����ł͂Ȃ��A�������������i�̂̕����ł���j�݂��o���J�[�h�ɂ����@�ł���Ă݂�B�v

�@���P�R������A�T���s�u�A�_�ːV���̎�ނ�����B

�@�@�ߌ�̍ŏ��̌��C�͏��{�̏C���B�j�ꂽ�G�{�̏C�����و��̎w���ɂ����{�B

�@�@���̎��C�������G�{�́A���y�Y�Ƃ��Ď����A��B

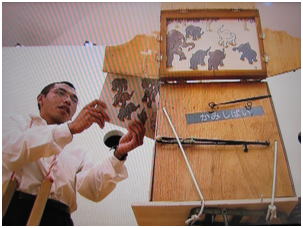

�@�@�@���́u���ŋ��̂��������v������������ɂ�鎆�ŋ��̎����B���]�Ԃ̉ב�ɍڂ���ꂽ����̕���ʼn�����ꂽ

�@�@�̂́u�����o�b�g�v��l����̊ϋq�́A�����q�ɑ��сB

�@�@

�@�@���̂��ƁATIANA��RADO�̎��K�B�u�����ہv�̉p��ł������B

�@�@�������ɂ��Ă��������̎w��������B

�@�@���́A�u���b�N���C�g���g��������p�l���V�A�^�[�̎����B���邭�Ȃ�������ŁA����G�����̕ϓN�����������̊G��

�@�@����̂����āA�u�c�H�v

�@�@

�@�@���̌�́A���ŋ��̂��������̎w���ŁA���ŋ��̎��ɓn�������i���ނ��̎��g���{�A����s�@�A�Ԃ�Ԃ�S�}�j

�@�@�̍쐻���K�B�o���オ�������̂����Ă݂Ă��ꂵ�����B

�@�@���������y�Y�A�����̌��C�͎��ۂɐ}���ي������s���Ƃ��ɁA�q�ǂ������ɐ}���قɋ����������Ă��炢�A�y����

�@�@�ꏊ�ł���s���Ă݂悤�Ƃ����C�������N������i�̈�Ƃ��Ė𗧂ĂĂ��炨���Ǝ��{���܂����B

�@�@���̂��ƁA�T���s�u�̃C���^�r���[������܂����B�Q�l�Ƃ��A�Ȃ����̎��Ƃ��}�_�K�X�J���ł��K�v������̂��A

�@�@����͂ǂ��Ȃ̂��A�����̓W�]�͓��̎���ɓI�m�ɓ����Ă��܂����B

�@�@���̖͗l�́A�����P�V���R�O������̃T���s�u�ԑg�u�j���[�X�V�O�i���v�ŕ��f����܂����B

�@�@�_�ːV���ɂ͂Q�W�����Q�X���Ɍf�ڂ����\��Ƃ̂��Ƃł��B�P�U�����댤�C�͏I���A�A�r�ɒ����B

�@�@�����l�ł����B�i�m�E�m�j

�@�������́A�{�݂̑��o�����@�A�����I�Ȓ���@����̎d���B�j�������{�̕�C�ȂǁA�I�m�����J���w�����Ē���

�@�@�܂����B�@�_�ːV���ЂƃT���e���r�̎�ނ������ɍς݁A�{���[�������̃j���[�X�ŕ��f����܂����B

�@�@�J�����f��Ƃ��ǂ���X�ł����B�i�r�E�m�j

�@

�@ �@

�@ �@

�@ �@

�@

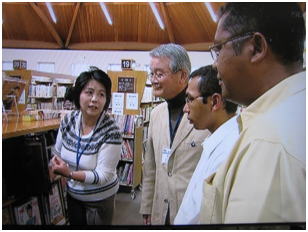

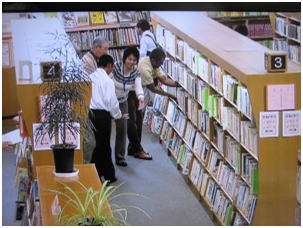

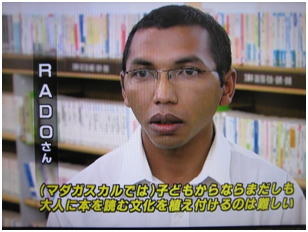

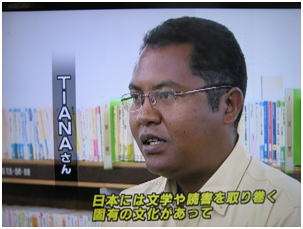

���T���e���r�̃j���[�X�ŕ����i10��27����������}���فj

�@

�@ �@

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�P�O���Q�W���i���j���E�D�ˏ��w�Z�K��

�@�@��10:30�`14:20�哌�s���D�ˏ��w�Z

�@�@�P�O���P�T�����Ɋw�Z�ɓ����B�P�P������T�N���̎q�ǂ��B�Ƃ̌𗬂��n�߂܂����B

�@�@�\�[�����߂̗x��Ɍ}����ꂽ�Q�l�́A�_�C�i�~�b�N�ȓ����ɋ����������ł��B

�@�@���̌�̓i�}�i�N���u�����o�[�̂j�E�g����i���i�h�b�`�C�O�N���͑����j����}�_�K�X�J���̏Љ�A�q�ǂ��B�Ƃ�

�@�@���^�����Ƒ����܂����B

�@�@�q�ǂ�����̎���̒��ɂ́A�}�_�K�X�J���̐l�����̐����i����q�˂���������c�B

�@�@����ɂȂ�ƁA�ʖ����Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂Ŏ��Ԃ�������A�����q�ǂ��B�����炯�C���ɂȂ��Ă����̂ő��߂ɐ�

�@�@�グ�A�݂�ȂŃN�o�[���i�}�_�K�X�J���̗V��)�����鎖�ɂ��܂����B

�@�@

�@�@�e���r�̎�ނ����Ă��邱�Ƃ������āA��肢�������咣���̎q�ǂ��B�B����Ă݂����Ƃ�����]�ҎE���ŁA�I��

�@�@�̂���ςł����B�����ƁA���[�����c�����A����R�c������ł����悤�ł��B

�@�@���������̈�̎��ԂȂǂɂ���Ăق����ȁB

�@�@���̌�́A�݂�ȂŁA�L�����L�Ƃ����x���x���āA�𗬂͏I���B�����Ƃ����Ԃ̂P���ԂQ�O���ł����B

�@�@���H�̎��Ԃ́A�Q�N���X�ɕ�����ē���A�q�ǂ��B�ƈꏏ�ɋ��H��H�ׂ܂����B

�@�@���ɂ���āA�����̃��j���[���T�o�̖��X�ς������̂ŁA�H�ׂ��邩�S�z���܂������A���ɂ������悤�ł��B

�@�@�T���Ԗڂ́A�}�����łR�N���̐}���̎��Ԃ����w�B�e���r�ɂ́A���̏�ʂ������ʂ��Ă��܂����B

�@�@�M�S�ɖ{��ǂގq�ǂ��B�̎p����ۂɎc�����悤�ł��B

�@�@���̌�́A�~�c�X�J�C�r���֍s������A���h�o�V�J�����Ńe���r�̃I���G�A�����悤�Ǝv���܂������A���h�o�V�̃e���r

�@�@�̓f�B�X�v���C�p�̉�ʂ���ŁA���������Ă�����̂͌����Ȃ������̂Ŏd���Ȃ����ԏ�Ń����Z�O�̏�������ʂ�

�@�@�I���G�A�����܂����B

�@�@��������ʂ��A�ꐶ�����r�f�I�Ɏ��߂Ă��܂����B��ネ�[�J���̕����Ȃ̂ŁA�_�˂ł͉f��Ȃ�������������܂���B

�@ �i�g�E�e�j

�@

�@ �@

�@ �@

�@

���m�g�j�e���r�̃j���[�X�ŕ����i10��28�����E�D�ˏ��w�Z�j

�@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�P�O���Q�X���i�j�p�l���V�A�^�[���A�w�Z�}���̈�ʊJ�����w

�@�@�@�@�@

�@�@��10:00�`12:00�@���q������

�@�@�ߑO���A���C���Ԃ����̂ŁA���q�������ɍs���܂����B

�@�@�@�}�_�K�X�J���ł͌����Ȃ����������āA�ƂĂ������[�����������ł��B

�@�@��13:00�`15:00�@���N��قŃp�l���V�A�^�[���

�@�@�@�@�p�l���V�A�^�[���͔ޓ��ɊG��`���Ă��炢�A�N���p�X�ŐF�t���������ꂼ��ɒZ���b������������Ă��炢��

�@�@ �����B

�@�@

�@�@ �@

�@ �@

�@

�@�@�@��15:40�`17:00�@�k�搯�a�䏬�w�Z�Ŋw�Z�}�����̈�ʊJ�����w�@�@

�@�@�@���a�䏬�w�Z�ł́A�S���҂ɐF�X��������̎�������A���{����ɗ��Ă������w���ɂ́u�������炢�̖{��ǂ��

�@�@���邩�H�v�Ȃǎ��₳��Ă��܂����B�����͓����ł��B�i�r�E�m�j

�@

�@ �@

�@

�P�O���R�O���i���j�V�����e�B���ۃ{�����e�B�A��K��

�@�@��14:00�`16:00�����u�V�����e�B���ۃ{�����e�B�A��v

�@�@�i��w�ła�`�l����ƍ����A�ߌ�Q���ɃV�����e�B���ۃ{�����e�B�A��������˂܂����B

�@�O�~�����}�[��L�����v�x�����������̒������I�����P���Ԕ��ɂ킽���ău���[�t�B���O������܂����B

�@�����ɉp��ōs���āA�i�}�i�N���u�����o�[�̓�l�͂قƂ�Ǖ�����܂��A�s���S�Ȃ�����j���A���X�͊������A

�@����̌��C�̒��߂�����Ƃ��Ăӂ��킵�����e�ł����B

�@

�@�㔼�͍������ƕ������w���܂����B�{�����e�B�A�̐l�������A�����Ă����|��V�[����\��t�����G�{�̎d�グ��Ƃ�

�@���Ă���Ƃ���ŁA�S���̕�����b���܂����B

�@�\��t����Ƃ̔����ȏC���̎d���ȂǁA��J�b�����肵�ď[�������Q���ԂƂȂ�܂����B

�@�܂��A���C���̕�����������ƔM�S�Ȏ��₪�Â��܂����B�Ȃ�����Ȍ��C���K�v�Ȃ̂��A�Q�l�̌��C���͍��܂�

�@�^��������Ă�����������܂��A���̓��̌��C�ł�����Ɨ������Ă��炦���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�ł�����A���{�l�X�^�b�t�ɂ����N�`���[�����肢�������Ǝv�������炢�ł��B�i�m�E�j�j

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�P�P���Q���i���j�����~�[�e�B���O

�@�@��10:00�`15:00�_�ˎs�ΘJ���

�@�@���q�`�c�n���@�@�@

�@�@���C�ł��A�}�_�K�X�J���ł͌������Ƃ̂Ȃ��{�̈�������ǂݕ������̕��@�Ȃ��ƂĂ����ɂȂ�܂����B

�@�@�܂��A���ŋ��͐V�����̌��ł����B

�@�@�{�̃^�C�v�������̂ŗl�X�ȕ�����J�o�[�ł��Ă���̂��Ǝv���܂��B

�@�@�}���قɂ͂b�c�������ċ����[���A�C���[�W���悩�����B

�@�@

�@�@�_�˂̐}���قł͗��e�Ǝq�ǂ��B���ꏏ�ɗ��āA�{��I�Ԏ菕�������Ă��܂����B

�@�@�܂��A���˂��x�r�[�J�[��q�ǂ��B�̖ڐ��ŁA�������A�x�r�[�J�[�Ȃǂ��ʂ��Ԋu�Ŕz�u����Ă��܂����B

�@�@����͂ƂĂ��厖�Ȃ��Ƃ��Ǝv���܂����B

�@�@

�@�@�}���ق����w���āA�q�ǂ��������{��ǂނ悤�ɂȂ邽�߂̕��@���F�X���邱�Ƃ����܂����B

�@�@�}�_�K�X�J���ł��ł���悢�Ǝv���܂��B

�@�@���s�h�`�m�`����

�@�@�E���{�l�̕��ʂ̐����ɓǏ��Ƃ����K�������t���Ă���B

�@�@�E�Ǐ��ɂ���R�̒m���邱�Ƃ��ł���B

�@�@�E���{�̋����Ƃ����̂͋@�B�A�Z�p�Ȃǂ��낢�날�邪�A����́A�C�O�̗l�X�ȕ�����|�L���`����

�@�@�Ƃ������ɂ�����̂ł͂Ȃ����B

�@�E����`������@�A���̃g���[�j���O�̂�����m���Ă���A���Ƃ����āA�����Ďq�ǂ��������{���D�����Ƃ������ƁA

�@�@�����ɂ��{���瑽���̏��邱�Ƃ��ł���B�B

�@�E�}�_�K�X�J���̎q�ǂ��������������{�A�{�̍D���Ȑl������B�{�����邪�������Ȃ��B

�@�E���{�ł̌��C�͂ƂĂ��悩�����B�ǂ�Ȃ����ł�邩�A�`��邩�A�{�Ƀo���G�e�B����B�f�U�C�������낢�날��B

�@�@�G�̕`�����A�ƂĂ����b�Z�[�W���`���₷���B�ƂĂ��悩�����B

�@�@���r�E�m����

�@ �@�@�@�@�͂��߂Ċw���ۈ�����w�����Ƃ��A��������Ă���̂��킩��Ȃ������̂ł͂Ȃ����B��������̂��^�₾�����̂ł́B

�@�@���̂Ƃ���������Ă��邤���ɕ����Ă����Ǝv���B�Ƃ��ɃV�����e�B���悩�����B

�@�@�{�ɑ��Č��C�������Ƃ𗝉����Ă��ꂽ�Ǝv���@

�@�@���j�E�j����

�@�@�����̊w���ۈ�̂Ƃ��˘f���C���������̂͂Ȃ����H

�@�i�s�h�`�m�`����j�����𑁂��m�肽�������B���@��Z�p�����҂��Ă����B

�@�i�q�`�c�n����j�������q�ǂ��̂Ƃ��c�ꂩ��b�������A���œ`���邾���������B

�@���m�E�m����

�@�@���{�ł͌��`�⎆�ŋ��A�G�{�Ȃǂ̎�����o�ăC���^�[�l�b�g�̎���ɂȂ������A�}�_�K�X�J���ł͈�C��

�@�@�C���^�[�l�b�g�̎�����}�����B���ꂾ���ɊG�{�⎆�ŋ��͑傫�ȈӖ�������Ǝv���B

�@�@�{�Ƃ̂������͂ǂ��Ȃ̂��A�l�ɋ��ȏ��͂���̂��H

�@�i�s�h�`�m�`����j��l�ЂƂ�ɂ͂Ȃ����搶�������Ă��ē��e��`���Ă���B���w�Z�ɂ͂���B�{�Ƃ̂������͂��邪�A

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�{�̑���͏������킩���Ă����B�{��ǂ݂܂��傤�Ƃ������ƂłȂ���ł����̂ł́c�B

�@�i�q�`�c�n����j�w�Z�𑲋Ƃ�����{�Ƃ̂������͂܂��܂��B�w�Z�ł����w����j�������Ă��邪�A����̂��߂ɓǂ�

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Ƃ����ƒ�͂���B

�@���m�E�j����

�@�@�ǂ��`����Ă��邩�킩��Ȃ����A�����畷���Ă����̂������Ȃ�C���^�[�l�b�g�ɂȂ����B���{�ł��}���K��A�j����

�@�@�q�ǂ��ɂ��`���₷�����A�f�����ǂނ��ƁA�������Ƃ̕����z���͂����߁A���҂��v����邱�ƂɂȂ���B

�@�@�z���͂����l���ЂƂ�ł�������ĂĂق����B���{�ł͉f�����×����\�������đz���͂�W���Ă���̂ł́B

�@���r�E�m����

�@�@�}�_�K�X�J���ɂ͂Q��s�����������ɂ��Ă͂悭�킩��Ȃ��B���c��n���̔_���͎q�ǂ��̍����̂܂܂̕��i�������B

�@�@���̂Ƃ��������̂́A���{�͂ƂĂ��֗��ŏ������ӂ�Ă���A�ƂĂ��L���ȍ��ɂ݂���B

�@�@���͖L���ɂȂ������S�͖L���Ȃ̂��c�Ƃ������ƁB�����̗ǂ������≿�l�́A���̖L������o�ϓI�ȖL�����ő�����̂ł͂Ȃ��B

�@�@�{�ɐe���ނƂ������Ƃ͎����̋C�����𑽂��̐l�ɓ`����Ƃ������_������B���̂��Ƃ͑z���͂ł��肻���{���̂͌��`�A

�@�@�`���ȂǂŁA�}�_�K�X�J���ɂ͂������̂������ς�����B�@�@���̂悤�Ȃ��̂��q�ǂ������ɓ`���Ăق����B

�@���j�E�j����

�@�@�q�ǂ������͊G�{�͑�D�������A���������ł͂Ȃ��Ȃ��ǂ܂Ȃ��B�e���r��f�����C���p�N�g�������̂Ŏq�ǂ������ɂ͑z����

�@�@���キ�Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ����c�B

�i�����̏��w�������������}������āj

�@�@���s�h�`�m�`�������悤�Ɏv���B�G�`���͖̂����̐������f�����ƁB�z���͂ɈႢ������Ƃ͎v��Ȃ��B

�@�@���q�`�c�n�������̍l�����C���[�W�A�o�I�o�u�A�x�m�R�Ƃ��z���͂���B

�i���j

���~�j�}���ق�\�肵�Ă���A���`���x�̏��w�Z��K�ꂽ�Q�l

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Q�O�O�X�N�P�Q���@�x�E�}�X�A���h�D�����w�Z

�@

�@ �@

�@ �@

�@

�@

�@ �@

�@

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�b�v�y�[�W�ɖ߂�@�@�@�@�@�@�@�@�@